身延町立 身延中学校

学校の紹介

学校の紹介

校訓の「自立、協働、創造」の具現化につながるキーワー ド!(R7年度)み Meaning(ミーニング:意味、意義)

の Knowledge(ノウレッジ(ナレッジ):知識、知見、心得、学力、賢明)

ぶ Bright(ブライト:明るい、輝かしい、まぶしい、賢い、独創性に富む)

■所在地

山梨県南巨摩郡身延町下山9667番地 電話 0556-64-8061

東経 138度26分41秒 FAX 0556-64-8071

北緯 35度24分44秒

標高 197.501m

■通学区 久那土地区 下部地区 西島地区 原地区 下山地区 身延地区 大河内地区

■概要

身延町は,山梨県の南部に位置し、中央を北から南に日本三大急流の一つである富士川が流れ,平坦部分は富士川沿いと支流の中流域から下流域及び合流付近に広がっており,富士川の東側をJR身延線が,西側を国道52号線が南北に通っている。

平成28年4月に久那土中,下部中,中富中,身延中の4校が新しく統合し,新身延中学校として発足した。

本施設は県内屈指の大規模木造校舎であり、自然との調和をもたらし、木造ならではの落ち着いた雰囲気を醸し出した校舎である。身延山久遠寺より多くの丸太材と間伐材を寄与していただいた。また、大階段のガラスには西嶋和紙が挟み込まれ、紗綾形模様がきれいに浮かび上がっている。

■校舎の写真

沿革

| 平成26年12月 | 町議会において条例改正案が可決され、4中学校(久那土・下部・中富・身延)の統合が決定される。 |

| 平成27年7月 | 町議会において、学校名が決定される。 |

| 平成27年11月 | 統合準備委員会より最終提言がまとめられ、教育委員会において学校教育目標等が承認される。 |

| 平成28年3月 | 4中学校が閉校。 |

| 平成28年4月 | 新たな身延中学校が開校。 |

| 平成28年11月 | 校歌校章制定,校旗樹立。 |

| 平成30年4月 | 「子どもの読書活動優秀実践校」として文部科学大臣表彰を受ける。 |

| 平成30年8月 | 柔道部 全国中学校柔道大会出場。 |

| 令和2年4月 | オリンピック・パラリンピック教育推進事業の指定を受ける。 |

| 令和6年3月 | 新校舎竣工式 校舎移転 |

| 令和7年3月 | 身延中学校生徒会 身延町観光大使就任 |

学校教育目標・経営方針

1 学校教育目標 自ら学び 心豊かな たくましい生徒の育成2 校 訓 『 自立 協働 創造 』

3 めざす生徒像

(1)自ら学ぶ生徒

(2)思いやりのある生徒

(3)たくましい生徒

(4)進んで働く生徒

4 めざす教師像

(1)教育に対する情熱・使命感をもち信頼される教師

(2)豊かな人間性と生徒に対する深い愛情をもつ教師

(3)優れた専門性と指導力のある教師

(4)心身ともに健康で、円滑な人間関係を築ける教師

5 めざす学校像

(1)生徒が楽しく学べる学校

(2)保護者・地域住民が安心して通わせられる学校

(3)すべての教職員がやりがいを感じる学校

(4)チームとして機能する学校

6 学校経営の基本方針

-すべての生徒の人権・学習権が保障される学校づくり-

【学力の向上】

(1)知・徳・体の調和のとれた豊かな人間性をもつ生徒の育成のため、「生きる力」を育む教育課程の編成・実施・ 改善に努める。

(2)生徒の実態を踏まえ、授業改善と家庭学習の充実を図りながら、学力の向上に努める。

【豊かな心・健やかな体の育成】

(3)家庭との連携と生徒自身の振り返りを大切にしながら生徒の基本的生活習慣の確立に努める。

(4)「しなやかな心」を育む教育活動を積極的に展開し、思いやりとたくましさをもった生徒の育成に努める。 (「しなやかな心」とは…「自他を敬愛する心」「最後まで諦めない心」等)

(5)運動やスポーツを積極的に推進するとともに健康・安全・食に関する教育の充実を図りながら、健康で安全な生 活を送るための実践力の向上に努める。

【信頼される学校づくり】

(6)家庭や地域との協力体制を構築しながら、開かれた信頼される学校づくりを推進する。

(7)異校種との連携を強化しながら、地域に根ざした教育を展開する。

(8)特別な教育的支援を必要とする生徒に対して適切な支援を行えるよう、校内体制を確立するとともに関係諸機関 との連携を強化する。

【その他】

(9)キャリア教育、ICT教育、防災教育等の現代的教育課題を教育活動に位置づけ、積極的に推進する。

(10)「中高連携事業」を積極的に推進し、その教育目標の具現化に努める。

(11)感染症防止の徹底をはかる。(新型コロナウィルス対応マニュアルの徹底。)

○合い言葉

“ チーム 身延中 ”

“「身延中スタンダード」の徹底”

○スローガン

~山梨県一の中学校をめざそう!~

○モットー

「生徒とともに」「迅速・誠実・丁寧」

校内研究

■■ 今年度の校内研究 ■■R7年度

研究主題 「自ら学び 心豊かな たくましい生徒の育成」

副主題 「協働的な学びを大切にした、生徒主体の授業づくり」

R4/5/30

3ブロックに分かれて理論研究,協議。

協議のまとめ

R4/5/2

PBISについて学び,学校の現状からどのような対応ができるか,付箋を使ってグループワーク。

PBIS理論

R4/4/5

■研究主題 「自ら学び 心豊かな たくましい生徒の育成」

■副主題 「MLA(マルチレベルアプローチ)による誰もが行きたくなる学校づくり」

■MLAの考え方

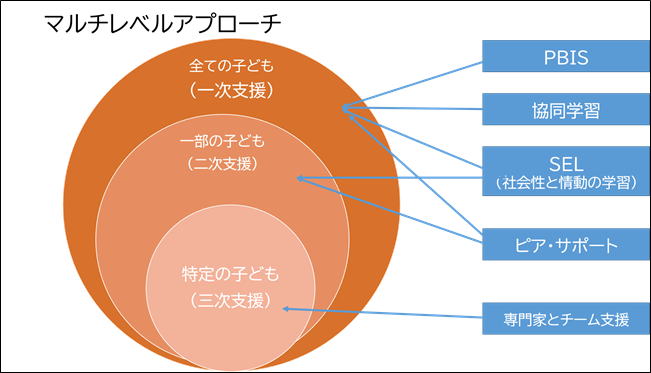

MLAは,アメリカをはじめ香港,台湾などで展開されているCSCGAを日本の教育現場に合わせて学級集団の育成を重視したプログラムとして修正したものである。MLAでは全ての児童生徒の全人的な発達を目標としており,心理的・社会的な発達をベースに,学業的・キャリア的発達を視野に収めた全人的な成長が目指されている。

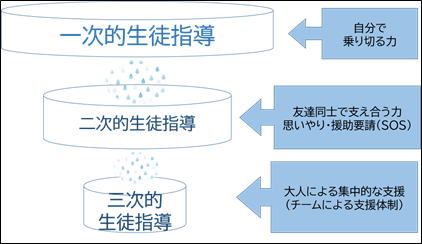

CSCGAでは子どものニーズに応じた3層の支援モデルが取られている。日本でも石隈が学校心理学の支援モデルとして一次的〜三次的援助サービスという3層の支援モデルを示している。このモデルでは,一次的支援の対象は全ての子ども達であるが,二次的支援,三次的支援では援助ニーズを抱えた一部の子どもが対象となっている。

一方MLAでは生徒指導の目的により介入が三層に分かれており,それぞれを一次的生徒指導,二次的生徒指導,三次的生徒指導,とされている。

一次的生徒指導では,全ての子ども達を対象に「自分でできる力を育てる」ということが目的となる。

二次的生徒指導でも全ての子どもを対象に「友達同士で支え合う力を育てる」ということが目的とされる。

さらに三次的生徒指導では支援ニーズの大きい一部の子どもに対して「教師や専門家が中心となり支える」ということが目的となる。

そしてMLAでは三次的生徒指導の必要性をなるべく最小限にするように,一次的生徒指導と二次的生徒指導の取り組みの充実が図られ,その上でなお困難さを抱える,三次的生徒指導が必要な子どもへの集中的な支援の提供がなされる。このようにして,MLA では個人の成長を可能にする集団を作ることに中心的に取り組まれる。そのような集団とは,集団の構成員が安心・安全を感じられるとともに,成長に向かえる目標志向的な集団である。そして子どもの全人的な成長のために,学校内のあらゆる場面や活動を活用して子ども達に教育的活動をしかけ,個の成長を図る。このような取り組みを可能にするためには取り組みに携わる教職員間で子どもの立場に立ち,子どもの抱えるニーズの理解が一致している必要がある。そのため,客観的で共感的な子ども理解(アセスメント)が行われ,的確な実践が行われるというものである。

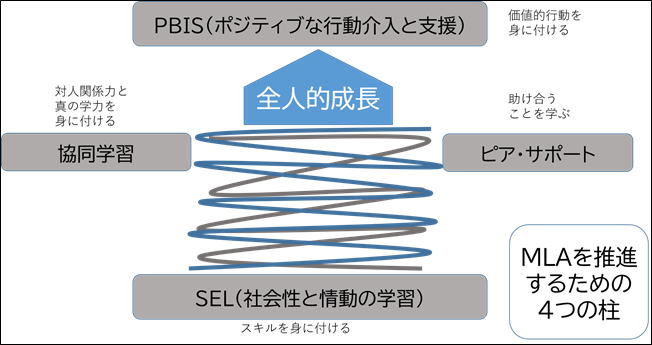

MLAの実践には学級集団の育成を意識した4つの基本プログラムがある。

主に一次的生徒指導として個人の社会的資質や行動力の成長に焦点を当てた社会性と情動の学習(Social and Emotional Learning : 以下SEL)と

主に二次的生徒指導として子ども達のつながりの力を活用し,集団の成長に焦点を当てた協同学習,ピア・サポート,

そして一次的生徒指導から三次的生徒指導として個のニーズに応じてポジティブな行動への介入を通じて子ども達に価値的な行動を身につけさせることを狙いとしたPBIS(Positive Behavioral Interventions and Support)の4つである。

■ 研究内容

(1)SELの実践と年間計画の研究

(2)ピア・サポートによる異学年,同学年交流や問題解決方法における研究

(3)協同学習における授業研究

(4)PBISによる応用行動分析による解釈や価値に基づいた行動チャート,ポジティブな行動の強化の研究

■ 研究計画

1年目は研究の基礎固めとし,3つのブロックにおける理論研究と実践。1学期に理論研究,2学期から次年度の研究仮説を立てる。2年目に各ブロックでの実践を進め,研究をまとめていく。

ブロック ★SEL ★協同学習 ★ピア・サポート

身延中スタンダード PDF版

■学校生活スタンダード

1 自分の行動に責任をもつ。

2 目標をもち、最後まであきらめない。

3 他人の立場を思いやる。

4 話をきちんと聴く。

5 時間を守る。

6 あいさつをする。

7 正しい身なりをする。

8 身のまわりの整理・整とんをする。

9 精一杯働く。

10 ものを大切にする。

■授業スタンダード

【事前の準備】

1 宿題や復習は、家でやっておく。

2 授業が終わったら、次の授業に必要なものを机の上に置き、休み時間にする。

【活動の姿勢(主体性)】

3 わからないところはわかる人に遠慮しないで訊く。

4 わかるまであきらめない。

5 わかったふりをしない。

【関わり合い(協働性)】

6 人の意見を尊重する。

7 訊かれたら、やさしく丁寧に教える。

8 困っている人を助ける。

【聴き方】

9 発表者の方を向いて、発表内容を聴く。

【発表の仕方】

10 指名されたら返事をし、みんなに聞こえるように発表する。

■家庭生活スタンダード

1 家に帰ったら、学校からの通知を家の人に必ず渡す。

2 自分で決めた時間で家庭学習をする。

3 家族の一員として仕事を一つはやる。

4 学校であったことを家の人に伝える。

5 スマホ・携帯は、必要な場合以外は22時以降使わない。

(電源を切るか、家の人に預ける。)

6 地域の行事に積極的に参加する

1 自分の行動に責任をもつ。

2 目標をもち、最後まであきらめない。

3 他人の立場を思いやる。

4 話をきちんと聴く。

5 時間を守る。

6 あいさつをする。

7 正しい身なりをする。

8 身のまわりの整理・整とんをする。

9 精一杯働く。

10 ものを大切にする。

■授業スタンダード

【事前の準備】

1 宿題や復習は、家でやっておく。

2 授業が終わったら、次の授業に必要なものを机の上に置き、休み時間にする。

【活動の姿勢(主体性)】

3 わからないところはわかる人に遠慮しないで訊く。

4 わかるまであきらめない。

5 わかったふりをしない。

【関わり合い(協働性)】

6 人の意見を尊重する。

7 訊かれたら、やさしく丁寧に教える。

8 困っている人を助ける。

【聴き方】

9 発表者の方を向いて、発表内容を聴く。

【発表の仕方】

10 指名されたら返事をし、みんなに聞こえるように発表する。

■家庭生活スタンダード

1 家に帰ったら、学校からの通知を家の人に必ず渡す。

2 自分で決めた時間で家庭学習をする。

3 家族の一員として仕事を一つはやる。

4 学校であったことを家の人に伝える。

5 スマホ・携帯は、必要な場合以外は22時以降使わない。

(電源を切るか、家の人に預ける。)

6 地域の行事に積極的に参加する

校歌

作詩 佐野源左衛門一文作曲 山田 勇

一 流れ清らな 富士川のぞむ

しだれ桜の ふる里に

笑顔優しく 元気よく

夢は大きく さわやかに

学べ明日の 窓あけて

二 仰ぐ富士山 湖水にうつし

燃えろ青春 つっ走れ

光り輝け 胸をはれ

心ひらいて 響きあい

歌え未来を 仲間たち

三 みどり豊かな 山々はるか

若い青空 きらめいて

勇気はつらつ たくましく

風にみのぶの 希望のせ

雲よ世界の ステージへ

■校歌楽譜

■校歌歌唱